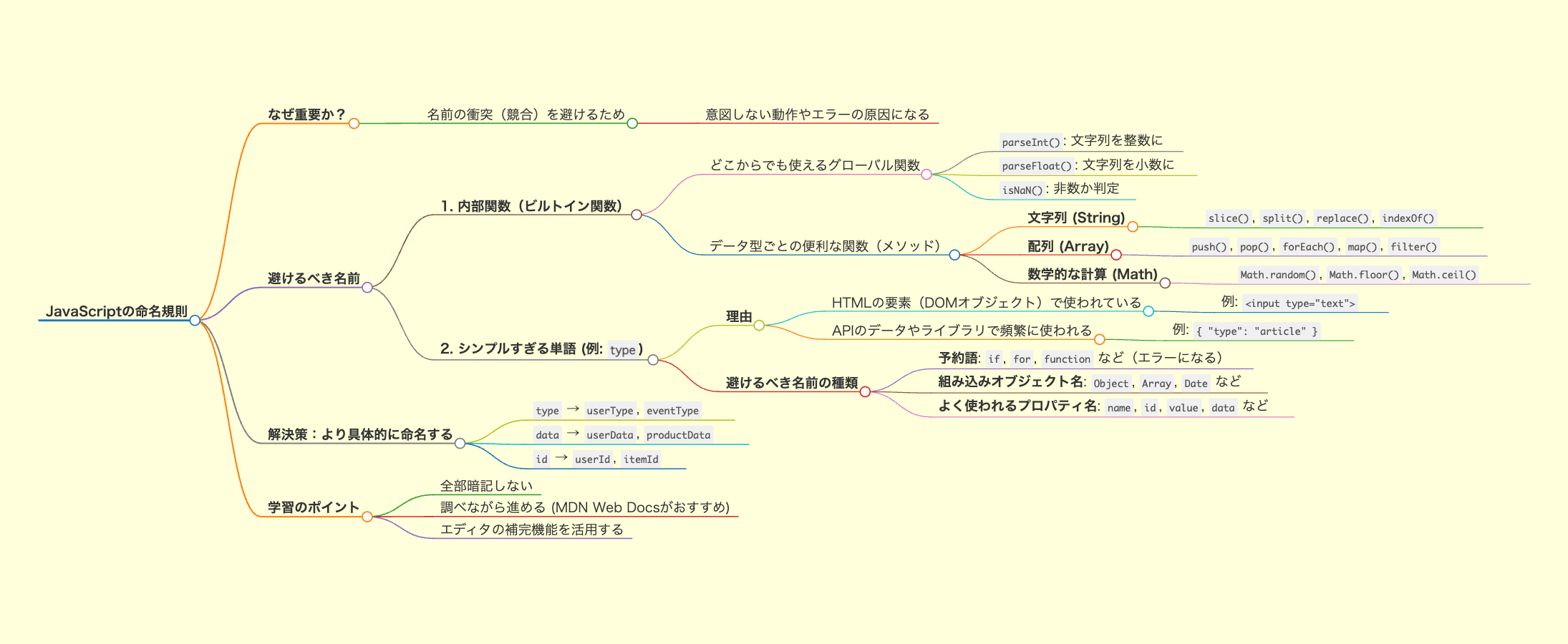

「JavaScriptの内部関数と重複する命名をしない」というアドバイスは、とても重要です。ここでは、JavaScriptの内部関数にはどのようなものがあるか、なぜ名前の重複を避けるべきかを分かりやすく解説しますね。

なぜ名前の重複を避けるべきか?

JavaScriptには、あらかじめ便利な機能を持った「内部関数(ビルトイン関数)」がたくさん用意されています。

もし、あなたが作った関数に内部関数と同じ名前を付けてしまうと、JavaScriptはどちらを呼び出せば良いか混乱してしまいます。その結果、意図しない動作をしたり、エラーが発生したりする原因になります。これを「名前の衝突(競合)」と呼びます。

代表的なJavaScriptの内部関数

すべての内部関数を覚える必要はありません。「こんな機能があるんだな」と知っておき、必要になった時に調べる、というスタンスで大丈夫です。

代表的なものをいくつかご紹介します。

どこからでも使えるグローバル関数

プログラムのどこからでも直接呼び出せる基本的な関数です。

| 関数名 | 説明 |

|---|---|

parseInt() |

文字列を整数に変換します。 |

parseFloat() |

文字列を浮動小数点数(小数点を含む数値)に変換します。 |

isNaN() |

値が数値ではない(Not-a-Number)かどうかを判定します。 |

isFinite() |

値が有限数かどうかを判定します。 |

encodeURI() |

URI(URL)として安全に使えるように文字列を変換(エンコード)します。 |

decodeURI() |

encodeURI()で変換された文字列を元に戻します。 |

データ型ごとの便利な関数(メソッド)

特定のデータ型(文字列、配列など)に対して使うことができる、便利な機能です。データ.メソッド名() のように使います。

文字列 (String)

文字列を操作するための関数です。

slice(開始位置, 終了位置): 文字列の一部を切り出します。split(区切り文字): 文字列を区切り文字で分割し、配列にします。replace(置換前の文字, 置換後の文字): 文字列を置換します。indexOf(検索する文字): 文字が最初に出現する位置を返します。includes(検索する文字): 文字が含まれているかどうかをtrue/falseで返します。toUpperCase()/toLowerCase(): 大文字/小文字に変換します。

配列 (Array)

配列の要素を操作するための関数です。

push(要素): 配列の末尾に要素を追加します。pop(): 配列の末尾の要素を取り除きます。forEach(関数): 各要素に対して繰り返し処理を行います。map(関数): 各要素を変換して新しい配列を作成します。filter(関数): 条件に合う要素だけを集めて新しい配列を作成します。find(関数): 条件に合う最初の要素を見つけます。join(区切り文字): 配列の要素を連結して一つの文字列にします。

数学的な計算 (Math)

数値計算でよく使われる機能が集まっています。

Math.random(): 0以上1未満のランダムな小数を生成します。Math.floor(数値): 小数点以下を切り捨てます。Math.ceil(数値): 小数点以下を切り上げます。Math.round(数値): 四捨五入します。Math.max(数値1, 数値2, ...): 最も大きい数値を返します。Math.min(数値1, 数値2, ...): 最も小さい数値を返します。

学習のポイント ✨

- 全部暗記しない!: 最初は「こんなことができるんだ」と眺めるだけで十分です。

- 調べながら進める: 「文字列を分割したいな」と思ったら「javascript 文字列 分割」のように検索する癖をつけましょう。

- MDNを活用する: 困ったときは MDN Web Docs というサイトが非常に信頼性が高く、おすすめです。

- エディタを頼る: VSCodeなどの高機能なエディタは、内部関数を入力しようとすると候補を出してくれたり、説明を表示してくれたりします。

コーディングを続けていけば、自然とよく使う関数は覚えていきます。焦らず、楽しみながら学習を進めてくださいね!応援しています!

type という名前がなぜ良くないのか、具体的に解説します。

typeのようなシンプルな命名を避ける理由

type は関数名ではありませんが、多くの場面で**特別な意味を持つ「プロパティ名」**として使われるからです。

1. HTMLの要素(DOMオブジェクト)で使われている

Webページ上の多くの要素は type というプロパティを持っています。

<input>タグ:input要素のtypeは、それがテキストボックス("text")なのか、ボタン("button")なのか、チェックボックス("checkbox")なのかを示します。<button>タグ:button要素のtypeは、それが送信ボタン("submit")なのか、リセットボタン("reset")なのかを示します。

もし、あなたが作った変数やオブジェクトのプロパティに type という名前を付けると、これらのHTML要素が持つ type と混同し、コードを読む人が混乱したり、バグの原因になったりします。

// 例:こういうコードは混乱を招く

const button = document.querySelector('button'); // HTMLのボタン要素を取得

// このtypeはボタンの種類("submit"など)を指すのか、

// それとも自分で定義した別の「タイプ」なのか、分かりにくい

let type = "user_action";

if (button.type === type) { // 意図しない比較をしてしまう可能性がある

// ...

}

2. APIのデータやライブラリで頻繁に使われる

外部のサービスからデータを取得したり、React/Vueなどのライブラリを使ったりすると、データの内容や種類を示すために type というプロパティ名が非常によく使われます。

// APIから返ってくるデータや、ライブラリで扱うデータの例

{

"id": 123,

"type": "article", // ← このようにデータの種類を示すためによく使われる

"title": "JavaScriptの命名規則"

}

【重要】避けるべき名前の種類

以下の3種類の名前は変数名や関数名として使うのを避けるのが安全です。

| 種類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 予約語 | JavaScriptが文法として使うために予約している単語。使用するとエラーになります。 | if, for, function, class, const, return, typeof |

| 組み込みオブジェクト名 | JavaScriptが最初から用意しているオブジェクトや関数の名前。上書きすると元々の機能が使えなくなります。 | Object, Array, String, Number, Date, Math, JSON |

| よく使われるプロパティ名 | typeのように、様々なオブジェクトで共通して使われる名前。特に注意が必要なもの。 |

name, id, value, data, target, key, message |

解決策:より具体的に命名する

シンプルな単語を避け、**「何のための」**ものなのかが分かるように命名するのが良い習慣です。

type→userType,eventType,documentTypedata→userData,productDataid→userId,itemIdname→userName,fileName

このように少し具体的にするだけで、コードが格段に読みやすくなり、予期せぬバグも防げます。経験を積むにつれて自然と身についていくので、今は「シンプルな名前は避けて、具体的に書く」ということを意識するだけでも大丈夫ですよ!