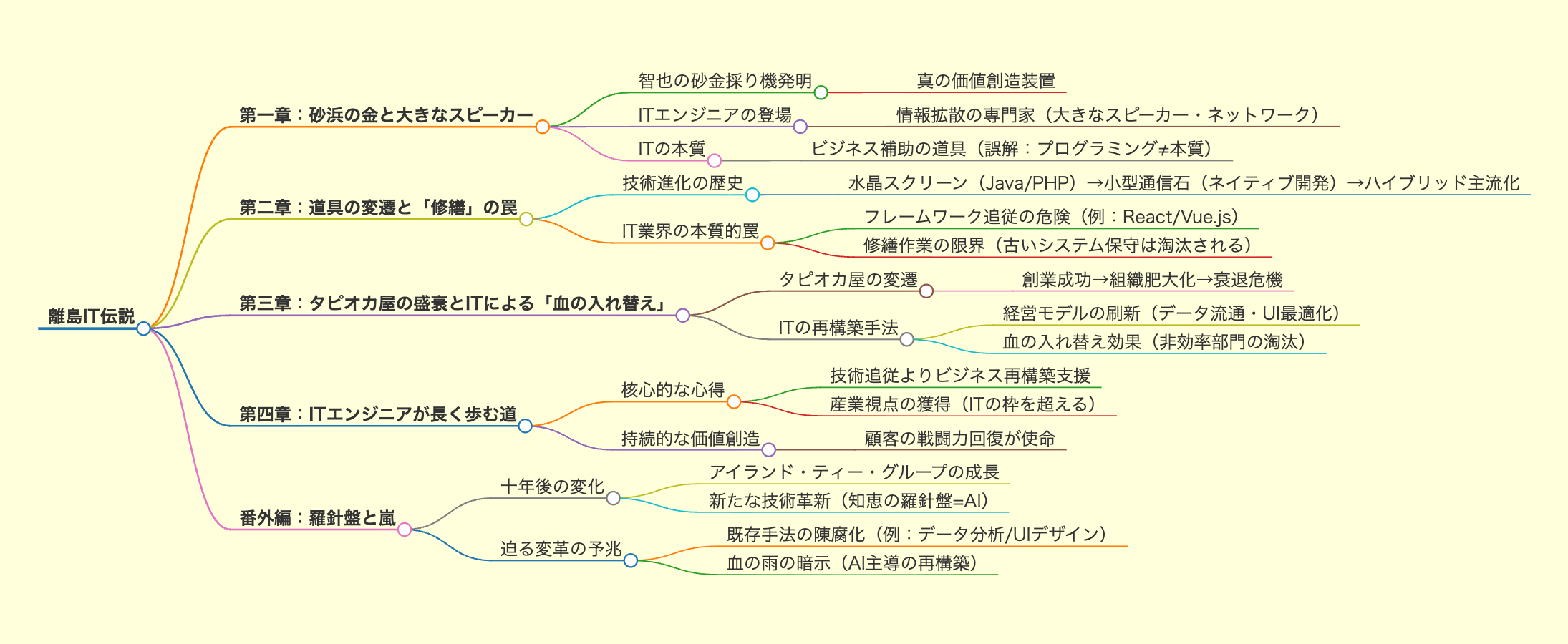

離島IT伝説

第一章:砂浜の金と大きなスピーカー

遥か東の海の果てに、「豊穣島(ほうじょうとう)」という名の小さな島があった。島の住民は代々、漁や狩り、農耕で生計を立て、質素ながらも満ち足りた生活を送っていた。

島には古くからの言い伝えがあった。ある秘密の砂浜に、金を精製できる砂が埋まっている、と。

智也という名の若者は、長年の研究とたゆまぬ努力の末、ついに「砂金採り機」という魔法のような機械を発明した。この機械は、一見するとただの砂から、きらきらと輝く金を採り出すことができる、まさに真の価値を創造するものだった。

智也は砂金採り機を手に入れたものの、どうすればより多くの人にその存在を知ってもらい、金を買ってもらえるのかと頭を悩ませていた。

その時、島に少し変わった人々が現れた。彼らは自ら砂金を探すわけでも、何かを直接生産するわけでもない。彼らが得意としたのは、「大きなスピーカー」と「情報ネットワーク」を作ることだった。 彼らは智也にこう言った。「君の砂金採り機は確かに素晴らしい。しかし、誰もその存在を知らなければ、どうやってその価値を最大限に発揮できるんだい? 私たちなら、砂金採り機の情報を島中に、いや、もっと遠くまで届ける手助けができる。金を買いたい人々が、すぐに君を見つけられるようにね!」

この人々こそが、最初の「ITエンジニア」だった。中でも賢(けん)さんは、二十年以上の経験を持つベテランだった。彼はいつもこう言っていた。「多くの人はITを『プログラミング』、つまりコードを書く技術のことだと思っている。だが、それは全くの誤解だ。ITの本質は、直接価値を生み出す生産活動ではなく、本当に儲かるビジネスを補助するための『道具』なんだ。

我々の大きなスピーカーのようにね。それは砂金採り機の情報をより速く、より広く伝え、砂金を採る者がもっと多くのお金を稼げるようにする。ビジネスをより緻密に、より効率的にし、時間を無駄にさせないためのものなんだよ」

第二章:道具の変遷と「修繕」の罠

豊穣島の情報ネットワークは、当初の大きなスピーカーから、巨大な「水晶スクリーン」に進化し、太いケーブルで固定された「情報回線」で繋がっていた。それはまるで、初期のコンピュータと低速なネットワークのようだった。当時、ITエンジニアたちは、いかにして情報をその大きなスクリーンに効率よく表示させるか、いかにして「サーバー」ですべてのロジックを集中処理するかを研究していた。JavaやPHPのようなバックエンド技術がそれにあたる。

しかし、時が経つにつれ、島には「小型通信石」(スマートフォン)と「高速情報光路」(高速インターネット)が登場した。この小さな通信石の計算能力はますます強力になり、ついには大きな水晶スクリーンに匹敵するほどになった。

賢さんはため息をついて言った。「私はこのような変化を何度も見てきた。昔、島の『水晶スクリーン』がまだ普及していなかった頃さ。依頼主の望むメッセージを、特定の区域、特定の時間帯にだけ届けるための、複雑な結線技術がもてはやされた時代があった。その技術をマスターした者は、どこへ行っても重宝されたものだ。だが、『水晶スクリーン』と『情報ネットワーク』が普及すると、あのツールしか使えない者たちは、あっという間に仕事を見つけられなくなった」

「その後、『小型通信石』が登場した当初、それらは性能が限られていたため、複雑な『水晶スクリーン用プログラム』をうまく動かせなかった。だから皆、『小型通信石』専用に作られた『ネイティブ開発言語』(Android Javaなど)を学び始めた。誰もがそれが未来の方向性だと信じていた。ところが、数年も経たないうちに、『小型通信石』の性能は飛躍的に向上し、『水晶スクリーン用プログラム』を動かすことが容易になり、古い『水晶スクリーン』よりも速く動作するようにさえなった。すると、ウェブ版やハイブリッド開発が再び主流になり、あの『ネイティブ開発』しかできない者たちは、またもや淘汰の危機に直面したんだ」

賢さんは首を横に振った。「これこそがIT業界の本質的な罠だ。多くの者は毎日、新しい『大きなスピーカーの作り方』を追いかけている。今日は『React』を学び、明日は『Vue.js』を学ぶ。それらを覚えれば一人前だと思い込んでいる。だが、もしある日、通信石が三次元の『ホログラム投影機』(VR/AR/XR)になったり、情報の伝達方法が現在の『ネットワーク』に依存しなくなったりしたら、君たちが今学んでいることは、一瞬にして何の意味もなさなくなる」

彼は続けた。「古いシステムの修繕や古いコードの保守といった『修繕作業』しかできないITエンジニアは、さらに危険だ。彼らはまるで、古びた砂金採り機を守り続け、その部品を延々と修理しているようなものだ。いつか、砂金採り機の持ち主自身が代替わりしてしまったら、誰が金を出してまで君に修理を頼むだろうか? その時、君のキャリアは終わりを迎えるのさ」

第三章:タピオカ屋の盛衰とITによる「血の入れ替え」

砂金採り機の発明と、小型通信石による情報の飛躍的伝達がきっかけで、豊穣島はあっという間に世界の注目を浴びた。商人たちが続々と島に押し寄せ、港は賑わいを見せ、宿や夜市が次々と生まれていく。島の風景は、かつての静けさを忘れさせるほどに、活気に満ちていた。

豊穣島の夜市で、アキラと彼の友人の若者はタピオカ屋を始めた。二人は情熱と活力に満ち溢れ、自ら先頭に立ち、ユニークなカップをデザインし、心を尽くしてタピオカを売った。まさにその努力と前向きな姿勢が客を引きつけ、タピオカ屋の商売は大当たり。あっという間に島中に広がり、一大企業へと成長した。

しかし、それに伴って問題も生じた。企業が大きくなり、多くの従業員を雇うと、意欲的な者もいれば、おざなりに仕事をこなす者も出てきた。アキラは、かつて成功を収めた「規則」や「販売の秘訣」が、新しい従業員には効果が薄いことに気づいた。会社は下降線をたどり始めていた。さらに恐ろしいことに、夜市には新たな若者たちが現れ、同じように活力に満ち、新しい方法で客を惹きつけていた。アキラたちは、自分たちの企業がこの新しい力に取って代わられるのではないかと不安に駆られた。

その時、再び賢さんが現れた。彼はアキラに告げた。「君の問題は、かつての方法が間違っていたことじゃない。環境が変わり、人の心も変わったということだ。今の若者と十年前の客では、考え方が全く違うかもしれない。会社には『血の入れ替え』が必要だ!」

賢さんの言う「血の入れ替え」は、単に古い従業員を解雇することではなかった。「我々ITエンジニアは、君の既存のタピオカの売り方をITでどう修繕するか、などと考えるべきではない。そんなことに意味はない。我々の任務は、君の核心的な商品(タピオカ)はそのままに、いかにして販売するかを再考し、情報とデータをいかに速く流通させるか、最新のIT技術を使って君の経営モデルをいかに『再構築』するかを考えることだ」

賢さんのチームは行動を開始した。彼らは最新の「情報フローの設計」と「データ再構築技術」を駆使し、顧客がタピオカを購入する各段階を分析。注文処理のプロセスを最適化し、現代の若者の好みに合ったインタラクティブなUIをデザインした。さらに、アキラの企業が市場の反応をリアルタイムで追跡し、迅速に販売戦略を調整できるインテリジェントなシステムを構築する手助けをした。これは単に「新しいウェブサイト」を作ったのではない。ITという手段を通じて、アキラがより効率的で、時代に適応した新しい会社を再創造するのを助けたのだ。

この方法によって、古いやり方に固執し、効率の悪かった部門や従業員は、新しいモデルに適応した人材やプロセスに取って代わられた。それはまるで、企業に徹底的な「血の入れ替え」を行い、活力を取り戻させ、再び市場での主導権を握らせるようなものだった。

第四章:ITエンジニアが長く歩む道

賢さんは締めくくった。「だから、我々ITエンジニアは、ただ新技術を追いかけることに没頭してはならない。いわゆる『新しいフレームワーク』や『新しい言語』は、すべて道具であり、過程に過ぎない。本当に重要なのは、君の顧客、つまり君にお金を払ってくれる会社が、新技術の革新を通じて彼らの核心的なビジネスをどう再構築し、市場で再び『戦える』力を取り戻すのを、君がどう手助けできるかだ」

彼は強調した。「それを成し遂げるには、ITという枠から飛び出し、より高い視点から物事を見なければならない。ITは他の産業に奉仕するための道具に過ぎない。もし君が他の産業の視点に立ち、彼らの真のニーズを理解できれば、ITを活用して彼らの核心的な問題を解決し、さらにはビジネスモデルの再定義を手助けすることさえできるだろう。そうなって初めて、君は淘汰されることなく、このITという道を長く歩み続けることができる。さもなければ、君は永遠に、ハードウェアメーカーや市場の流行に鼻面を引きずり回される、ただの『修繕屋』で終わるだろう」

豊穣島の太陽の下、賢さんの物語は一筋の灯台の光のように、ITエンジニアたちの進むべき道を照らしていた。真の知恵とは、変化の本質を理解し、道具を使ってより深いレベルの変革を創造し、導くことにあるのだ。

離島IT伝説・番外編:羅針盤と嵐

時は流れ、さらに十年が過ぎた。

豊穣島はもはや、かつての素朴な漁村ではなかった。賢さんによるあの破壊的な「血の入れ替え」改革を経て、アキラのタピオカ屋――今や「アイランド・ティー・グループ」――は、巨大な存在となっていた。その本社ビルは島で最も壮麗な建築物であり、ガラス張りの壁面が太陽の光を浴びてきらめき、データと効率の極致を象徴していた。

本社ロビーで、入社二年目の佐藤君は背筋を伸ばし、受付のそばに立っていた。グループの「UX部」の一員として、顧客が夢中になる注文画面やインタラクティブなゲームの設計に携われることに、彼は誇りを感じていた。自分の仕事こそ、かつて賢さんが提唱した「ビジネスを補助するIT」の神髄だと信じていた。

今日、グループ内の雰囲気はどこか違っていた。役員は皆、厳しい表情を浮かべており、普段は姿を見せない最高責任者――アキラの後継者であり、その怜悧さと決断力で知られる若きCEO――までもが、自らロビーで待っていた。

やがて、一台の地味な車が玄関に停まり、一人の男性が降りてきた。服装は質素で、顔には風雪が刻まれていたが、まるで浜辺での仕事を終えてきたばかりのようだった。ただその両の眼だけが、深く鋭く、年齢にそぐわない知性の光を宿していた。

CEOは足早に駆け寄り、その男性と固く握手を交わした。その顔には、珍しく謙虚さと集中力が浮かんでいた。二人は並んで、グループの心臓部を象徴する透明なエレベーターへと向かった。

佐藤君は、直属の上司である鈴木さんと共に、少し離れた場所に立っていた。エレベーターのドアが静かに閉まり、滑らかに上昇していく。それはまるで水晶の容器のように、二つの影を隔てていた。透明なガラス越しに、佐藤君はCEOが身を乗り出すようにして、一言も聞き漏らすまいと全神経を集中させているのが見えた。

エレベーターの中は驚くほど静かだったが、それでも、あの男性の落ち着いた声が、断続的に聞こえてきた。

「……君たちが誇りにしているリアルタイムのデータ分析は、今や基礎に過ぎん。若者をおだてるような小手先のインタラクションデザインで客を惹きつける……そのやり方はもう通用しない……」

佐藤君の心臓が「どきり」とした。それはまさに、自分がやっている仕事だった。

エレベーターは上昇を続ける。男性の手が宙を軽く舞い、まるで全く新しい世界を描き出すかのように動いた。

「……未来は『知恵の羅針盤』(AI)が主導するものにならなければ……ビジネスプランは瞬時に生成され、自動的にすべてのチャネルに展開される。もはや人がデータを分析するのではない。『知恵の羅針盤』が直接、AI主導の戦略策定を行うのだ……それこそが、より効率的かつ迅速に……次の改革を進める道だ……」

佐藤君は話の内容をほとんど理解できなかったが、得体の知れない寒気を感じた。彼は隣にいる鈴木さんに尋ねた。鈴木さんはこのグループに十数年勤め、前回の「血の入れ替え」という嵐を経験した古株だ。

「鈴木さん、CEOにあれほど丁重に、自ら出迎えさせるなんて……あの方は一体誰なんですか?」

鈴木さんはすぐには答えなかった。彼の視線は上昇していくエレベーターを追い、その眼差しは複雑だった。まるで時を遡り、過去の荒波を見ているかのようだった。彼は重いため息をつくと、ゆっくりと、自分に言い聞かせるように、そして佐藤君に語りかけるように言った。

「おそらく、また血の雨が降るぞ」