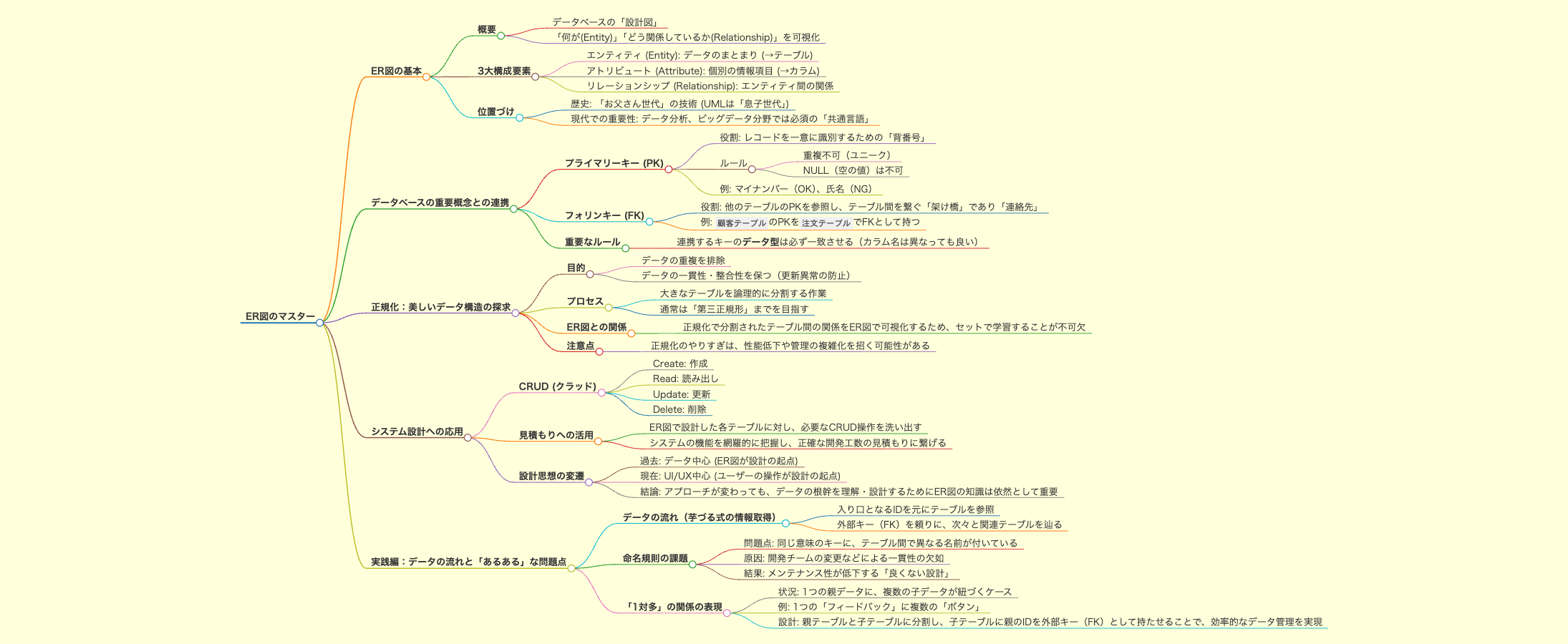

ER図は、データベースを扱う上で非常に重要な「設計図」です。このガイドでその核心を掴み、自在に使いこなせるようになりましょう。

🤔 ER図の基本:データベースの設計図を理解する

ER図(Entity-Relationship Diagram)は、その名の通り**「何が(Entity)」「どう関係しているか(Relationship)」**を視覚的に表現した図です。家を建てる前に設計図が必要なように、データベースを作る前にはER図でデータの構造を設計します。

- 歴史と立ち位置: ガイドにあるように、ER図は「お父さん世代」の技術と言われることがあります。これは、プロセスの流れを示す「おじいちゃん世代」のフローチャートから、システムの振る舞いや構造をより包括的に示す「息子世代」のUML(クラス図など)へと設計手法が進化してきた歴史があるためです。

- 現代での重要性: しかし、アプリケーションの設計がUML中心になった現代でも、データの構造を専門に扱う場面(データ分析、ビッグデータ基盤構築、既存システムの改修など)では、ER図が依然として最も強力で分かりやすいツールです。データの関係性を議論する際の「共通言語」と言えるでしょう。

👤 ER図の主要な登場人物

ER図を構成する基本的な3つの要素を覚えましょう。

1. エンティティ (Entity)

「実体」と訳され、管理したいデータのまとまりを指します。データベースの「テーブル」に相当し、通常は四角形で表現されます。

- 例:「顧客」「商品」「注文」

2. アトリビュート (Attribute)

エンティティが持つ個別の情報項目です。データベースの「カラム」に相当します。

- 例:「顧客」エンティティには「顧客ID」「氏名」「メールアドレス」などのアトリビュートがある。

3. リレーションシップ (Relationship)

エンティティ同士の関係性を示し、線で表現されます。この関係性を定義するために、後述するキーが重要な役割を果たします。

- 例:「顧客」が商品を「注文する」という関係。

📄 データベースの重要概念とER図

※ページの一番下に例図を添付 ER図を理解するには、データベースの基本的な用語との対応を知ることが不可欠です。

1.テーブル

テーブルは、ER図のエンティティそのものです。データを格納する表形式の構造です。

2.PK(主キー)

PK(Primary Key)は、データベースのテーブル内で行を一意に識別するための項目です。

主な特徴

- 一意性: テーブル内で重複しない、唯一無二の値です。これにより、個々のデータを正確に特定できます。

- 特定の目的: 特定の行(例:氏名、性別、住所など)を一意に特定するために使われます。

3.FK(外部キー)

FK(Foreign Key)は、別のテーブルの主キーを参照する項目です。

主な特徴

- 連携: 異なるテーブル間のデータを連携させるために存在します。

- 複数存在の可能性: 主キーは一つですが、外部キーは一つのテーブル内に複数存在することがあります。

PKとFKの関係性

PKとFKは、複数のテーブルに分散したデータを効率的に管理し、関連する情報を取得するために利用されます。

- 例: 「社員」テーブルの主キーである社員番号を、「部署」テーブルの外部キーとして使用することで、「この社員がどの部署に所属しているか」という関連付けが可能になります。

具体例で見る関係性

ガイドの例を見てみましょう。「1つのフィードバックに対して複数のボタンが存在する」という関係は、ER図で次のように表現できます。

フィードバックマスター (テーブル)

- フィードバックID (PK)

- タイトル

- ボディ

フィードバックボタン (テーブル)

- ボタンID (PK)

- フィードバックID (FK)

- ボタン名

- リンク

フィードバックボタンテーブルにあるフィードバックID (FK)が、フィードバックマスターテーブルのフィードバックID (PK)と繋がることで、「どのフィードバックに属するボタンか」という関係性が生まれます。これは典型的な**「1対多」**の関係です。

🤔 正規化:美しく整理されたデータ構造を目指す

正規化とは、データの重複をなくし、矛盾が起きないようにテーブルを整理整頓するプロセスです。ガイドにある通り、「大きいテーブルを論理的な理屈に基づいて細かく分割していく作業」とイメージしてください。

なぜ正規化が必要か?

例えば、1つの注文テーブルに顧客情報も商品情報もすべて詰め込むと、同じ顧客が何度も注文するたびに氏名や住所が重複して記録されます。もしその顧客が引っ越した場合、過去の全注文データの住所を修正する必要があり、修正漏れや入力ミス(更新異常)の原因になります。

正規化を行うことで、顧客情報は「顧客テーブル」に1つだけ保持し、注文テーブルからはその顧客IDを参照するだけで済むようになります。

正規化のステップ

通常、第三正規形までを目指します。

- 第一正規形: 1つのセルに1つの値しか入っていない状態にする。(繰り返し項目をなくす)

- 第二正規形: 主キーの一部だけで決まる項目を別のテーブルに切り出す。(部分従属の解消)

- 第三正規形: 主キー以外の項目によって決まる項目を別のテーブルに切り出す。(推移的従属の解消)

ER図と正規化の関係: 正規化はテーブルを分割するプロセスです。そしてER図は、その分割されたテーブル間の関係性を可視化するためのものです。両者は切っても切れない関係にあり、セットで学ぶことが不可欠です。

注意点: 正規化を進めすぎるとテーブルが細分化されすぎ、かえってデータの取得が複雑になったり、処理速度が低下したりすることがあります。そのため、通常は第三正規形までが実用的とされています。

🤔 システム設計への応用:CRUDと見積もり

CRUD操作

CRUD(クラッド)は、データに対する基本的な4つの操作の頭文字です。

- Create: 作成

- Read: 読み出し

- Update: 更新

- Delete: 削除

ER図とCRUDで何ができるか?

システム開発の見積もりにおいて、ER図は絶大な力を発揮します。

設計されたER図(=テーブル一覧)があれば、各テーブルに対してどのようなCRUD操作が必要かを洗い出すことができます。

例えば、「顧客」テーブルには、顧客情報を「新規作成」「一覧表示」「詳細表示」「更新」「削除」する機能が必要だと分かります。このように、テーブルごと、ひいてはシステム全体で必要な機能の数を網羅的に把握できるため、開発工数の正確な見積もりに繋がるのです。

設計思想の今と昔

- 過去 (20年前): データ中心。まずER図でデータ構造を固め、それに対するCRUD操作を基本にシステムを設計していました。

- 現在: ユーザー体験(UI/UX)中心。ユーザーが何をしたいか(ユースケース)を起点に画面や操作性を設計し、それに合わせて必要なデータを考えるアプローチが主流です。

しかし、どのようなアプローチであれ、最終的にデータを保存する構造(データベース)は必要です。そのため、既存システムの構造を理解したり、データ中心の機能を改修したりする場面では、ER図とCRUDの知識が今もなお必須のスキルとなっています。